茂吉慕情

どくとるマンボウ逝く

茂吉の次男、斎藤宗吉(北 杜夫)が腸閉塞で24日死去した。84才だった。芥川賞を初めとして数々の賞を受賞している。

家の近くの青山墓地で、箱根の別荘で、昆虫を探して走り回り、松本高校で集めた昆虫は今では昆虫博物館で陳列されているという。昆虫学者になりたかったのだ。茂吉は外科医になって欲しかったようだ。

東大付属の医専に入学したが、3日で辞めてしまった。旧制高校生生活がしたかったのだ。そうして、松本高校に入り直し、学生生活をエンジョイした。

東北大学医学部卒業後、慶應病院精神科で医師として勤務の傍ら、小説を書き始める。次々とベストセラーになった。

茂吉は心の中では喜んでいたのであろう。

宗吉は茂吉評伝4部作を完成し、大佛次郎賞をうけている。

典型的な「躁うつ病」で苦しんだようだが、その症状を面白おかしくエッセーにしている。娘さんの斎藤由香さんが、「その後の楡家の人びと」を書き上げて欲しいものだ。(23年10月30日)

ある茂吉病患者のひとりごと茂吉病というのは齋藤茂吉に関して、なんでも知りたいという衝動に駆られる一種の強迫性人格障害である。

この病気にかかったのは、卒業後3年、昭和39年の頃で、当時、岩見沢労災病院に出張していた。

ある日、院長の豊福豊先生のお宅に招待され、同期の福川直哉君と一緒にお邪魔した。ふと見ると、書棚に茂吉の歌集が並べられていた。一冊ずつ取り出してページをめくっている内に、こりゃすごいなという思いにかられた。

その後、暇な時に茂吉の歌集や随筆を少しずつ読むようになった。北杜夫の「楡家の人々」もその頃出版された(昭和39年)。

昭和42年に私は函館の大森町に世帯をもった。近くの“森書店”の店頭で山上次郎の「齋藤茂吉の恋と歌」(昭和41年)を見つけた。

その中に、歌の愛弟子である永井ふさ子との道ならぬ恋が書かれていた。茂吉はふさ子との愛を一方的に切り捨てている。しかも、別れの時に、書簡のすべてを焼き捨てるように指示もしていた。

茂吉は昭和28年に72歳で逝去したのだが、没後10年経過した昭和37年に、ふさ子は茂吉と交わした書簡を公開した。昭和56年には、ふさ子はその著「齋藤茂吉-愛の手紙によせて」において、さらに詳しく二人の交流を明らかにした。昭和19年以降、ふさ子は一度も茂吉と会っては居ない。ふさ子は過ぎた愛と交わされた書簡を守り続けのだ。

これらの本を読んで、茂吉病はかなり進行した。茂吉は20世紀最大の歌人である。しかし、その人生は幸せだったのだろうか?どうも苦悩に満ちていて、それに茂吉は極端に世渡りの下手な人だったと思わざるをえない。

平成5年11月に、永井ふさ子の歌集「あんずの花」が出版された。しかし、ふさ子は愛と真実にあふれたこの歌集を手にすることなく、同年6月8日に亡くなっていた。この日は皇太子と雅子さんの結婚式を翌日にひかえ、日本中が沸きかえっていたのである。

最近は茂吉病も落ち着いてきている。しかし、いつ再発しておかしくない。もう一つの持病糖尿病とともに、これからも仲良く付き合って、平穏な人生を過ごしていくことになりそうである。

(平成23年2月25日 茂吉の命日に)

茂吉のお孫さん

茂吉の息子の北杜夫には由香さんという一人娘がいる。作家のような異常な生活はいやと、サラりーマンになった。

サントリーに勤めたが、広報部にまわされた。頼まれるままに、コラムを書いていたら、いつの間にかエッセイストになっていた。その文がなかなかイケるのだ。

茂吉の随筆は天下一品である。由香さんも、そのうちに茂吉を超える作品を書いてくれるかな?

(20年2月3日)

さようなら 茂太さん

茂吉の長男である茂太が90歳の生涯を終えた。激動する昭和に生きて、一言の不満も漏らさず、常に明るく暖かい雰囲気をかもし出した人だった。その数々のエッセイで、どう生きるかを懸命に私どもに伝えようとしていた.

茂吉は晩年、体も頭脳も日に日に衰えていった。

高弟の佐藤佐太郎は「斉藤茂吉言行」でもう他人はその姿を見てはいけない、家族の中で静かに残生を送られるがよいと言っいる。

茂太は家族の一員として、妻の美智子とともに茂吉を支えた。 (18/11/23)

青山の焼け跡に立ちて

大正14年1月7日夜、茂吉夫妻は東京駅に着いた。家族に迎えられ、直ちに青山の焼け跡に向かった。

あのローマ風と言われ、威容を誇った病院の姿はなく、焼け残った柱がところどころに散在しているだけだった。それはフォロ・ロマーノさながらであった。

茂吉は幾日も何も言わず、焼け跡の中をかき回して、ハガキや書類を見つけては、それを天日で干していたそうだ。

ヨーロッパの3年間、食べ物を節約までして買った書籍は水の泡のごとく消えた。それとともに、学者になろうという夢も消えた。

そんな茂吉を歌の友人達が慰め、力づけ、徐々に新しい生活へと入っていくのであった。

焼けはてしわれの家居のあとどころ

土のしもばしらいまとけんとす

かえり来てせんすべもなし東京の

あらき空気にわれは親しむ

(ともしび、1925)

(H17/12/4)

晴天の霹靂

茂吉と妻てる子は大正13年(1924年)11月30日、郵船榛名丸でマルセーユを出航、帰途についた。

このようなのどかな船旅は、茂吉にとって生涯の中でもまれな日々であった。

アラビアの山々、インド洋の青さを眺め、作歌しようとの意欲もでてきた。そうして、 日本に帰ったら、精神医学の研究者としての道を歩もうと考えていたようである。

香港を過ぎた時、青山脳病院全焼の報が入った。

病院では12月28日、若先生(茂吉)の帰朝を祝う餅つきが行われた。その残り火から出火し、瞬く間に全館に拡がったのだった。茂吉は一睡もできなかった。

大正14年1月5日、茂吉夫妻は神戸に着いた。

茂吉の新たな苦悩が始まった。(17/10/16)

二人の旅

仕事を終えた茂吉は大正13年(1924年)7月22日、ミュンヘンを後にして、妻てる子の待つパリに出発した。

性格の違うふたりの旅はやはりちぐはぐなものであった。さらに、異国での生活はストレスフルなものであったろう。

ルツエルンからインターラーケンに行く汽車が、山のなかの小さな駅に止まった。買い物をしていた茂吉は気が付くと汽車は150メートルも走り出していた。茂吉はこれを追いかけ、ついに飛び乗ることができた。その間、てる子は車掌に必死になって、英語やフランス語で言ったけれど通じなかった。

茂吉は当時のことを思い出して、自分は案外冷静であった、まわりがあわてすぎると述懐している。ずぶとい神経も併せ持っているのだろう。

(斉藤茂吉全集第五巻、翌日) 17/9/4

憧れの地、ミュンヘンはその時

敬愛する森鴎外、恩師呉秀三教授の学んだミュンヘンでもう一年研究を続けたいというのが、茂吉の切なる願いであった。

しかし、日本からの便りは、実父の死、関東大震災の被害の大きさ、そうして早く帰って来いである。

さらに悪いことに、ドイツは一次世界大戦の敗戦国、未曾有のインフレの最中にあった。仕送りも途絶えがちの中で、安い下宿は南京虫がうようよである。何回も下宿を代え、やっと日本人留学生に親切なヒルレンブラント家に転がり込んだ。

研究も困難をきわめた。一年にして、論文は完成をみる。それは内村祐之によれば、ウイーンでの仕事とはちがって、簡潔で、新鮮なものであると言う。

飯のなかの砂を噛みたる時の間を

留学生のわれは寂しむ (遍暦1924・1・22)

わが父が老いてみまかりゆきしこと

独逸の国にひたになげかふ (遍暦1923・8・29)

業房にとどまり居よといふ友の

強きこころに涙いでむとす (遍暦1923・10・29)

一年をここに起臥したりしかば

Hillenbrandおうなは泣きぬ(遍暦1924・7・21)

17・7・30

ウイーンの日々

ウイーンは歴史と風光に満ちた美しい都市である。この地で1年半滞在し、ウイーン大学神経学研究所の業房(ラボラトリウムから森林太郎が造語した。研究室の意味)に通う毎日であった。4編の医学論文を完成させている。どれも新しい知見をもたらすものではなく、既に知られていることを精力的に検証したものと言われている。

ところが、この忙しい中で、暇を見出しては、市内,郊外を散策し、近隣諸国にも足を伸ばしている。ウイーンに滞在する留学生の集まりである日本人会には必ず出席し、ウイーンを訪れる邦人との親交を暖めている。

こうして、ヨーロッパの文化に直接ふれ、深い理解を持ちえたことと、一流の邦人との交友こそが、後の茂吉の生涯の大きな糧、あるいは原動力となったにちがいない。

大いなる御手無造作にわがまえに

さし出だされけりこの碩学は

(遠遊 1922/1/22)

17/6/12

盗難にあう

大いなる都会のなかにたどりつき

われ平凡に盗難にあう

(つゆじも 1921/12/20)

パリからベルリンに入った茂吉は、横浜正金銀行の日本円の信用状をドルやポンドでも使えるように、ハンブルグにある同行の支店で直してもらう必要があった。

その帰り汽車の中で現金(昭和31年当時で80万、今ならその何倍になっているか)と信用状を掏られてしまう。

ベルリンの友人の前田茂三郎が骨を折ってくれて、損失は現金と信用状を届けてくれた若夫婦への謝礼ですんだが、茂吉には大変こたえたようだ。ドイツが恐ろしくなり、ウイーンで勉学を考える動機になった。(16/9/1)

パリで迷子に

大正10年12月14日(1921)、ヨーロッパについた茂吉はマルセーユに一泊後、パリに向い、4日間滞在した。

1高からの同級生神尾友修の案内でパリの街を歩きまわった。其の内に友達を見失ってしまう。そこいらを探しても居ない。仕方なく、交番にいって、地面に凱旋門の地図をかき、ジャポネ、ジャポネと言った。警官は馬車を呼んでくれて、凱旋門のあたりの日本人が良く泊まるホテルを探せと言った。それで、無事帰って寝ていた。このようにうまくいったことが、実はその後の大きな失敗を招いたようである。 (16/7/8)

禁煙三首

茂吉は「ゴールデンバットを一本けろや、けろや」と友人に煙草をせびっていた大学時代から、永年煙草を吸っていた。

巣鴨病院の医局員時代に職員は無論、患者にも禁煙を命じた呉教授を説得して禁煙令を終わらせたのも茂吉であった。

それなのに、茂吉は大正9年(1920)結核による喀血のため禁煙を決意した。爪楊枝をくわえてがまんした。その実行は大変であったろう。

たばこやめてより日を経たりしが

けふの暁がた煙草の夢視つ (つゆじも 1920)

たばこをやめてよりはや六年になりぬらむ

或る折はかくおもふことあり (ともしび 1925)

たばこをやめてより幾年なるか

真近なるハバナの煙なびきて恋し (暁紅 1936)

(

駱駝から落ちる

茂吉がヨーロッパに旅立った大正10年(1921)頃においては、船旅で横浜を出てから、フランスのマルセーユに着くまで1か月半もかかった。その間、茂吉の失敗は皆を退屈させなかった。これはその中でも傑作のひとつである。

スエズに着くと、一行はピラミッド見物に出かけた。駱駝に乗った茂吉はたちまち、前に飛ばされてしまった。駱駝は馬や牛と違って後ろ脚から立ち上がったのである。

大きなる砂漠のうえに軍隊の

テントならびて飛行機飛べり

ピラミッドの内部に入りて外光を

のぞきて見たりかわるがわるに

(つゆじも)

(16・4・30)

佐々木小次郎巌流

茂吉は熱田丸で洋行の途上、門司に立ち寄り、巌流島に上陸している。

宮本武蔵との勝負に敗れた小次郎に同情し、次のような歌を詠んだ。

しづかに古へ人をしたふ心もて

冬の港をわたりけるかな

わが心いたく悲しみこの島に

命おとしし人をしぞおもふ(つゆじも)

はるかなる旅路のひまのひと時を

この小島におりたちにけり(つゆじも)

(大正10年)

茂吉は約束を破り3時間も遅れてあらわれた武蔵を、

スポーツ精神にもとると大変嫌っている。

(16/4/7)

茂吉とインフルエンザ

大正7年(1918年)春から、日本でもスペイン風邪(悪性のインフルエンザ)が流行しはじめた。

なにしろこの時の流行は世界で2500万人以上が死んだ。日本でも15万人が死亡したという。

大正9(1920年)1月6日、茂吉は輝子夫人、長男茂太とともに高熱でたおれた。茂吉は肺炎を合併し、床離れをしたのは2月14日というから、全治に1月以上もかかった。

この頃の日常詠にこんなのがある。

はやり風をおそれいましめてしぐれ来し

浅夜の床に一人寝にけり

(つゆじも、大正7)

はやり風はげしくなりし長崎の

夜寒をわが子外に行かしめず

(つゆじも、大正8)

寒き雨まれまれに降りはやりかぜ

衰えぬ長崎の年暮れむとす

(つゆじも、大正8)

はやりかぜ一年おそれ過ぎ来しが

吾は臥りて現ともなし

(つゆじも、大正9)

(16・3・24)

雁の三態

北海道の沼や湖に雁が集結する季節がやってきた。四月には北の空に飛んでいく。北帰行である。

よいよひの露ひえまさるこの原に

病雁おちてしばしだに居よ

(たかはら、昭4)

春の雲かたよりゆきし昼つかた

とほき眞菰に雁しづまりぬ

(白桃、昭8)

かりがねも既にわたらずあまの原

かぎりも知らに雪ふりみだる

(白き山、昭21)

上田三四二は、この三首を最高としている。第一首は空想、第二首は実景、第三首は非在の雁の三態に心がひかれたのである。

(

川三首

こほりつつ流るるにかあらし豊かなる

ドナウのみずの音のさびしさ(大正11年)

松花江の空にひびかふ音を聞く

氷らむとして流るる音を(連山、昭和5年)

最上川

逆白波のたつまでに

ふぶくゆふべとなりにけるかも(昭和21年)

川を詠った歌は多いのであるが、その中から三首を選んだ。茂吉は北国の生まれであるから、冬の季節にこそ眼を凝らし、耳を傾けた秀歌が多い。生涯にわたって、声調と写生を求めた茂吉の極致を感ずるのである。(16/3/13)

生の悲しみ

2月25日は茂吉の命日である。昭和28年、71歳で逝く。2年前から、体も心もおとろえが著しかった。

茂吉の行状を「斉藤茂吉言行」に事細かに書いてきた佐藤佐太郎は昭和26年末で打ち切っている。正視するに堪えなかったのである。茂吉の公人としての生命は終わった。あとは家族の中で余生を送ってほしいと後記に記されている。

素朴な本来の茂吉と、こうあらねばと虚しくもがく人生の間の乖離が、茂吉の体と心をボロボロにしたのであろう。(16/2/25)

茂吉の歴史観

茂吉は歴史観を持たず、未来を見とおす力は無かった。時代に振り回され、それでも悲鳴を上げることの許されない悲しい抒情詩人であった。

だから、今になってみると真に愚かな歌もある。これもその一つである。

宋美齢夫人よ汝が閨房の手管と国際の大事とを混同するな(寒雲)

宋美齢夫人ほそき声して放送するを閨房のこゑのごとくに讃ふ(寒雲)

宋美齢は彼が夜床をわすれても虚偽放送をなすを忘れず(短歌拾遺)

宋美齢は故蒋介石台湾総統夫人であり、戦争中は敵国の女性であった。しかし、それにしても、これは野卑である。当時でも杉浦翠子は激怒し、さらに男性一般にまで矛を向けたのである。

この宋美齢夫人も、10月23日、アメリカで105歳の波乱の人生を終えた。(15.11.18)

茂吉の戦争吟

日本からイラクへの出兵がとりざたされている。

次の二首が思い出された。

覚悟していでたつ兵も朝なゆふなに

ひとつの写象を持つにはあらず(石泉)

うつせみは和に死なじと甲ひつつ

いにしへ人もなげきけるかも(白桃)

茂吉の戦争吟には、掃いて捨てたいようなものが多いが、こんないい歌もある。(15.11.3)

壕の中の酒盛り

昭和20年3月10日の東京大空襲で死者は10万人に及び、多くの建物が灰燼に帰した。

茂吉の住まいや青山脳病院は焼け残ったが、もう時間の問題で疎開を真剣に考えていた。

そんな時、4月7日に、会津八一が訪れた。歌壇の最高峰の茂吉に一目でも会っておきたいと考えたのであろう。

茂吉も東洋文化の深い理解者、書家、歌人としての八一には好感を持っていた。

会見の最中、空襲警報が鳴り、二人は庭の防空壕に逃げ込んだ。そこで、酒を酌み交わしたそうである。

何を語り合ったかわからないが、同じ東北の生まれ、短歌に対する情熱で話しはつきることがなかったのだろう。

その後、4月10日に茂吉は山形市金瓶に、八一も間もなく新潟市へ疎開した。

茂吉の住宅も青山脳病院も5月27日焼け落ちてしまった。(14.5.16)

茂吉の感性

茂吉の感性を育んだのは、郷里金瓶村の宝泉寺住職隆応和尚である。書道のいろはを教え、並々ならぬ才を認めた和尚は、茂吉を東京の書家中林梧竹に紹介した。茂吉は終生梧竹の書を学んでいたという。

隆応和尚は忙しい人で、時宗の一派である一向派の存続の責任を一身にうけて全国を飛び歩く毎日であったようだ。

この一途な性格も茂吉に大きな影響を与えたことが解る。(14.1.6)

茂吉と犀星

茂吉は犀星の詩を激賞し、犀星も生涯にわたって茂吉を先輩として尊敬した。

犀星は女中の子として、金沢に暗い生をうけた。やがてふるさとを捨てて東京に出た。

名もない詩人としての生活はたちまち困窮に陥り、ふるさとに舞い戻らなければならなかった。

赤光に詠われている部屋付き女中「おくに」への思いが、女中の子である犀星とだぶっていると考える人も多い。しかし、茂吉のいう「生のあらわれ」「いのちの表現」という新しい詩歌を生みだそうとしていた時代に、2人の心の弦線にふれあうものがあって、終生にわたる交友を育てたと思う。(12・11・5)

青春とは

なにか言ひたかりつらむその言も

言へなくなりて汝は死にしか

もろ足もかいほそりつつ死にし汝が

あわれになりてここに居りがたし

女中が一人死んでいくのに、こんなに悲しい歌ができるのか? 茂吉との間に何かできているのではないか? 下司の勘ぐりははてしない。

感受性の高い青春時代には、この歌のすばらしさを、実感をもって味わうことができる。

かくほど純粋に、人を愛し、悲しむことのできるのは、まことに短い期間であり、だからこそ、この期間は貴重なのだ。

茂吉記念館

山形に行ったら必ず訪れることにしているのが斎藤茂吉記念館だ。

米沢行きのJR 鈍行に乗って、二つ目、茂吉記念館前(無人駅)で降りる。舗装もしていないバラスの坂を登るとローンが目の前に広がる。茂吉、左千夫、赤彦の三つの歌碑がちょうど歌論を戦わせているように配置されている。

隣りの記念館で茂吉の世界にひたる。それからまた外に出て、みゆき公園から蔵王の連山を眺める。

最後は、箱根から持ってきた茂吉の山荘を見る。ここで万葉秀歌が推敲されたのである。裸電気とぼっとんトイレが懐かしい。

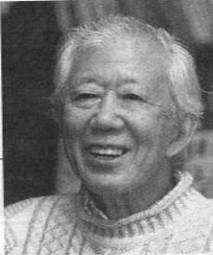

宗吉、よくやった!

北 杜夫(斎藤宗吉、茂吉の次男)が第25回大佛次郎賞に決まったそうだ。茂吉評伝四部作の「青年茂吉」、「壮年茂吉」、「茂吉彷徨」、「茂吉晩年」に対して与えられた。茂吉の歌の深い理解、厳しい批判の中にも、家族としての温かい視点が評価された。写真にあるように北 杜夫の笑顔がとても良い。

昆虫の研究がしたくて、父茂吉の薦めで入った東大医専を3日で止めて、松本高校にはいり、父の歌の偉大さを発見、文学に傾倒していったのだった。その後、東北大学の医学部を卒業し、慶応大学の神経科教室で勉強することになったが、途中から物書きに転向することになる。茂吉は外科医になって欲しいと思っていたらしい。

こうして、医者の仕事はしてはいないが、父の人生を描いて、賞を得た息子のことを、茂吉はあの世でさぞかし喜んでいることだろう。

極楽という名のバケツ

文芸春秋8月号の「文士の逸品」の中に、斎藤茂吉のバケツが紹介されていた。

山形に疎開していた茂吉はいつもこのバケツを持ち歩き、尿意があればこれに放尿した。彼はこのバケツを「極楽」と呼んでいた。頻尿の茂吉にとって、放尿後の気持ちは正に極楽であったことだろう。

うなぎの脂

斉藤茂吉は20世紀最大の歌人である。岩波に掲載されていた10年以上も続いた北杜夫の「茂吉あれこれ」は1998年3月で終わった。剖検によると、茂吉の全身の血管は動脈硬化でぼろぼろであったようだ。好きであった鰻の脂が溜まったのだ。

山形の天才少年がやがて、赤光で歌壇に躍り出た。その後常に日本の和歌をリードしていった。第2次大戦中は戦争を賛美する歌をつくらざるをえなかったが、これを恥じて、戦後、自分を東北の田舎に閉じこめた。やがて世の中が落ち着き、茂吉は東京へもどった。「白き山」、「つきかげ」の歌集が生まれた。しかし、老いが容赦なくやってきた。昭和27年、長男の茂太に支えられ、浅草観音に詣でる茂吉の写真をみると71才とは思えぬ老けようである。

茂吉の恋人

平成5年6月8日、日本中皇太子と雅子さんの婚礼の前日で沸き立っていた。この日、伊豆伊東の一隅で静かに一人の女性がこの世を去った。茂吉の恋人永井ふさ子である。茂吉が妻のてる子のダンスホール事件に心を痛めて居た時に、永井ふさ子と出会うのである。その恋を茂吉は一方的壊した。

茂吉の死後10年、女性週刊誌は永井ふさ子が茂吉の心の恋人であることをすっぱ抜いた。これで多年の謎はとけた。茂吉の評価に何の影響もなかった。ふさ子の写真をみると本当に美人である。万葉の歌がおもいだされる。

春の苑紅にほふ桃の花下照る道にい出立つ乙女